巨人の肩にのって

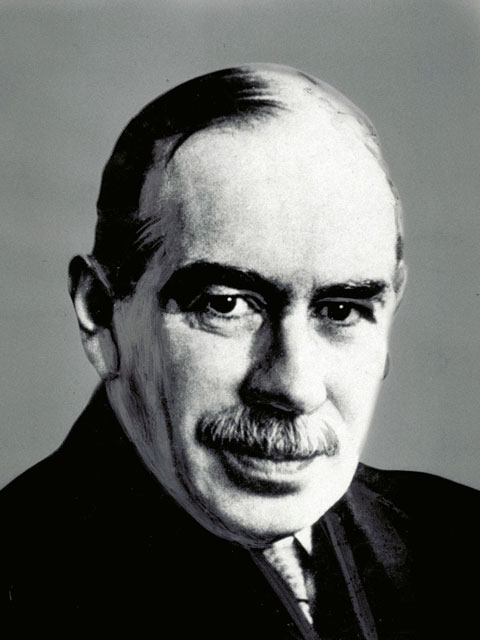

“穴を掘って埋め戻してもいい”

景気のために政府が事業にお金を使う効用をケインズは例えた。

しかし実際に、そんな仕事を毎日させられたらどんな気持ちだろうか。

賃金がはずんでも、とても耐えられまい。

ドストエフスキーは『死の家の記録』の中で、

![長い、重い、でも面白い! ドストエフスキーの小説3選 | RENOTE [リノート]](https://renote.jp/files/blobs/proxy/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBalV2IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--d74d550674422a5134f13318ac0671b60d3a318d/20131110_676970.jpg)

たとえ監獄の労働でも、

意味のある仕事なら耐えられる。

夢中にさえなる。

逆に、人間を台なしにするには、

土の山を別の場所に運んで、

また元の山に戻すような、

無意味な仕事をさせればよいと書いた。

小中学生の学習も同じではないか。

学ぶことの意味や目的を考えないで、

やれと言われるから嫌々やるようでは

意味のない学習だ。

苦行と同じで、耐えられずに逃げ出したくなる。

無意味だから長続きしないし

学習に全く価値を感じないで人生を生きていくことになる。

仕事も学習も

人によって捉え方や考え方が真逆になりえるのだ。

得点、順位、偏差値、合格だけを学ぶ動機にしている人は結構多いと思う。

高校生まではそれでもいいかもしれない。

塾はまさにそれらを目的にした学びの場だから否定もできないし、

うちの塾でも受験生は特に数値目標や志望校をしっかりと掲げてもらっている。

受験は甘くはない。

その一点をしっかりと見つめなければいけない。

その結果、受験の先にある学び方の話は意外とされることが少ないものだ。

でも、小中高で地頭を鍛える、基本のトレーニングだとすると

飛躍的に差がつくのは、その後の学びなのだ。

If I have seen further, it is by standing on the shoulders of giants.

(私が他の人よりも遠くを見られたとすれば、それは巨人の肩の上に立ったからである。)

これはアイザック・ニュートンが、

当時のライバル研究者だったロバート・フックへの手紙に書いた文章だ。

今の自分が生きている社会やこの便利さは、

これまでの人々の蓄積の上にある。

先人たちや第一人者から本格的にその叡智を学べるのって

大学ならではのものだ。

ここで猛烈に学び抜く人とそうでない人は

天と地ほどの差が出てしまう。

何と言っても、巨人の肩にのって先を見通すのだから

小中学生の頃とは差の開き方がまったく違う。

見える景色がそもそも違うのだ。

読書も小中高のころとは

質も量もまったく違う。

アメリカのトップ大学の推薦図書をみるとその内容に圧倒される。

https://note.com/yuki_i08/m/m0a0e8440c7b9/hashtag/3406

穴を掘ってまた埋め戻すような学習をしている人はいないだろうか。

テスト前だけイヤイヤ穴を掘って

テストが終わるとその穴が徐々にもとにもどっていってしまう。

何とか大学まで進学するけれど

巨人の方にのれることを知らないでダラダラ過ごしてしまい

社会に出る。

あとから気付いて学びなおす人もいるだろうが、

それもできなければ、過去にすがることしかできない。

掘ったはずの穴でさえ、気が付いたら元に戻っていることだろう。

小中学生は

大学を卒業するくらいの

少しだけ先を考えて、

いまを学んでいきたい。

そこから先は、

巨人の肩にのって

果てしなく遠くを見て

夢を追いかけてほしい。